Aujourd’hui, on se demande si on peut vraiment protéger ses données personnelles.

Cette newsletter a été envoyée à nos inscrit·es le 31 janvier 2023.

Le 28 janvier, c’était la journée mondiale de la protection des données. Mais pourquoi c’est important de protéger ses données, en fait ? Vous vous dites peut-être que vous n’avez rien à cacher. Mais seriez-vous prêt à donner une copie de tous vos emails, de vos messages Whatsapp et vos photos sur Facebook ?

Aujourd’hui, on va essayer de défricher un sujet crucial, mais méconnu, tout en vous prouvant qu’il n’y a pas besoin d’être un génie de l’informatique pour protéger sa vie privée.

Le coup de loupe

C’est quoi une donnée personnelle ?

Premièrement, si vous voulez faire le malin en soirée, on parle de données « à caractère personnel » et non pas de données personnelles. « Les données vous concernent, mais ne vous appartiennent pas », explique François Pellegrini. Vice-président de la Cnil (Commission nationale de l’informatique et des libertés) et professeur des universités à Bordeaux, il a aidé à la rédaction de cette newsletter.

Si une donnée – votre nom, votre numéro de téléphone, votre géolocalisation – permet de vous identifier, même partiellement, elle est une donnée à caractère personnel. Ces données sont récoltées par presque toutes les applications présentes sur votre téléphone.

Lorsque nous utilisons internet, nous laissons des traces de notre passage. Ou plutôt, des traces sont gardées, grâce notamment à ce que l’on appelle des « cookies ». Il s’agit d’un petit fichier stocké dans votre ordinateur ou votre téléphone, et qui est associé à un site web par exemple. Ces cookies permettent que le site mémorise vos identifiants, conserve le contenu d’un panier d’achats non finalisés… et collectent des informations à des visées publicitaires.

Par exemple, depuis que j’ai cherché à acheter une table basse, toutes les publicités qui passent me proposent du mobilier. En quelques jours de navigation sur internet — grâce aux cookies, aux informations que vous donnez aux réseaux sociaux ou encore aux données de votre GPS — les régies publicitaires peuvent dresser un portrait plus ou moins fidèle de vous : votre lieu de vie, votre régime alimentaire, votre âge, vos goûts culturels, vos opinions politiques… Grâce à ces données, vous devenez ainsi rapidement identifiable, ce qui en fait des données à caractère personnel. La boucle est bouclée.

Et je peux les protéger, ces données personnelles ?

« Tout dépend du type de service que l’on souhaite, et du niveau d’exposition de notre intimité que l’on accepte », répond François Pellegrini. Revenons à notre régie publicitaire citée plus haut, qui connaît tout de vos habitudes : elle peut vous proposer ainsi de la publicité ciblée.« Elle peut être vécue par certains comme une aide, pour recevoir des informations et publicités pertinentes, et par d’autres comme une intrusion inacceptable dans leur vie privée. »

C’est à vous de voir ce qui vous arrange et ce qui vous dérange. Mais si l’utilisation de vos données à des fins publicitaires vous gêne, nul besoin d’être un expert en informatique pour vous protéger. Vous pouvez commencer par installer un bloqueur de publicité et surtout faire attention à ce petit bandeau, bien souvent agaçant, qui vous demande votre consentement pour installer des cookies sur votre ordinateur ou téléphone. Quelques secondes d’attention et quelques clics vous permettent de refuser le traçage.

Vous pouvez également choisir un navigateur comme Tor ou Opera qui collectent moins de données à caractère personnel que Google Chrome ou Safari. Et même en utilisant ceux-ci : vous pouvez utiliser la navigation privée ou encore les configurer pour qu’ils n’enregistrent aucun cookie.

Une autre astuce consiste à désactiver la géolocalisation et la connexion wi-fi de votre téléphone, pour garder privés les lieux où vous vous rendez. Et éviter ainsi à Google de savoir où vous habitez, et où vous travaillez. « Rien n’est gratuit, hormis l’air qu’on respire. Il faut donc voir si on accepte de payer pour ne pas être tracé. » Pour François Pellegrini, vice-président de la Cnil, il faut également s’intéresser et comprendre le modèle économique de chaque fournisseur de service. « Par exemple, Wikipédia n’affiche pas de publicités, mais lance annuellement des appels aux dons pour se financer. »

Mais moi, je m’en fous, j’ai rien à cacher !

« D’abord, je pense que c’est inexact : on a tous quelque chose à cacher, à des personnes différentes », rétorque François Pellegrini. N’avez-vous jamais volé une fourniture de bureau ? Grillé un feu rouge ? Et vous n’avez certainement pas envie que votre banquier connaisse les résultats de votre dernière prise de sang ou votre tension artérielle.

« Ensuite, penser que le droit à la vie privée n’est pas utile parce qu’on n’aurait rien à cacher, c’est comme penser que la liberté d’expression n’est pas utile parce qu’on n’a soi-même rien à dire. » Pour François Pellegrini, la protection de la vie privée et des données à caractère personnel sont un droit individuel « mais aussi et surtout collectif ».

Alors que des militants anti-bassines dans les Deux-Sèvres sont soumis à une surveillance accrue, la question se pose : peut-il encore exister des luttes et des lanceurs d’alerte si tous nos faits et gestes sont récoltés et diffusés ? « Dans une société humaine, de nombreuses personnes ont des choses à cacher, pour le bien de tous : des journalistes ou des militants associatifs enquêtant sur une affaire, ou juste des personnes souhaitant conserver privée leur sexualité ou leur pratique religieuse. Il est du devoir de tous de protéger les libertés de chacun. »

Le sachiez-tu ?

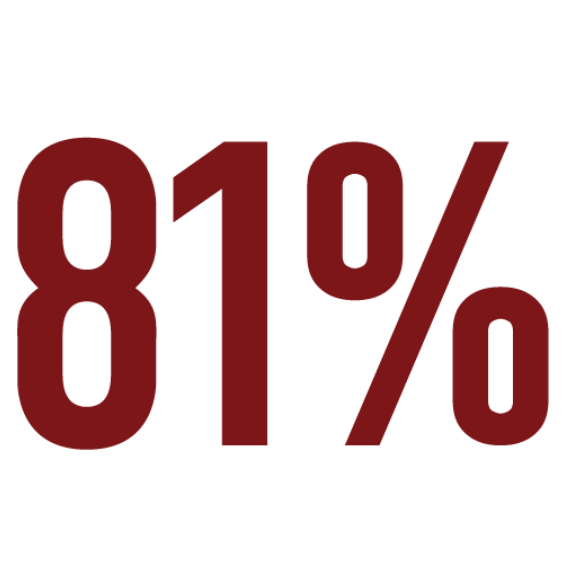

C’est ce que représentent les revenus issus de la publicité (ciblée ou non) dans les revenus totaux de Google en 2021.

Au total, ces revenus publicitaires s’élèvent à 209 milliards de dollars.

C’est arrivé près de chez nous

Vivre (mieux ?) sans Google Maps

J’ai un terrible secret : je ne sais pas lire une carte. Ou plutôt, je n’ai jamais eu envie d’apprendre. Pour quoi faire ? J’ai un merveilleux téléphone, avec un merveilleux Google Maps, qui m’emmène d’un point A à un point B, simplement et gratuitement. Vraiment ?

« Ces outils ont l’air gratuits, mais il y a une contrepartie, qui est le plus souvent complètement cachée », explique Marina Duféal, enseignante-chercheuse en géographie à l’Université de Bordeaux. Lorsque j’utilise Google Maps, j’offre mes données à caractère personnel pour la publicité ciblée. J’offre parfois ma contribution, en indiquant les horaires d’un magasin, ou bien en commentant un restaurant pour le conseiller aux autres utilisateurs. Autant de services que Google fait ensuite payer aux professionnels souhaitant être mis en avant.

OpenStreetMap, l’anti-Google Maps

« Mais des alternatives existent. » Dans le cadre de ses recherches et de ses cours, Marina Duféal travaille beaucoup sur un projet : OpenStreetMap.

OpenStreetMaps (OSM pour les intimes) est un projet collaboratif de cartographie en ligne. Tout commence en 2004 quand un certain Steve Coast veut établir une carte des pistes cyclables de Londres. « À l’époque — et c’est encore le cas aujourd’hui — pour accéder à un certain nombre de données territoriales, il faut payer des fonds de cartes, des données… » Alors, depuis une page blanche, cet informaticien lance une base de données entièrement collaborative et gratuite. Depuis, plus d’un million de contributeurs à travers le monde alimentent et enrichissent OSM, en y ajoutant des lieux et objets.

Où sont les places pour les personnes à mobilité réduite ? Où sont les espaces aménagés pour les personnes malvoyantes sur le campus universitaire de Bordeaux ? Où se trouvent les jeux pour enfants ? Autant d’informations absentes de Google Maps, mais que chacun peut ajouter sur OSM. « Il y a une multitude d’usages, car il y a une multitude de profils. »

Proposer une alternative

Pour Marina Duféal, l’idée n’est pas de dire qu’OSM est mieux que Google, mais de présenter le champ des possibles. « Vous utilisez Waze ou Google parce qu’on ne vous a pas montré d’autres alternatives. Des alternatives issues de l’intelligence collective, au service du collectif. »

Pour se déplacer au quotidien, des applications mobiles comme CityMaps2GO ou Maps.me utilisent la base de données OpenStreetMap. Une alternative qui permet de trouver son chemin sans permettre la collecte de ses données personnelles. Et si jamais je ne suis pas convaincu ? « Si demain vous continuez à utiliser Google, c’est votre droit, assure Marina Duféal. Mais au moins, ce sera un choix. »

Pour aller plus loin

🤔 Tester OpenStreetMap en étant une bille en informatique ? C’est possible. Voici un tuto très simple pour vous aider à franchir le pas, étape par étape.

🕵🏻♂️ Vous n’avez rien à cacher ? Le documentaire Nothing to hide décrypte l’acceptation de la surveillance par la population et ses conséquences.

📍 Vous voulez rencontrer les contributeurs OpenStreetMap ? Chaque mois, le groupe OSM de Toulouse et de sa région organise des rencontres. La prochaine, c’est le samedi 18 février, à Toulouse.

– Cette newsletter a été conçue par Clémence Postis, Amandine Sanial, Ana Hadj-Rabah et Margaux Pantobe.