Aujourd’hui, on se demande si on peut encore se faire soigner près de chez nous.

Cette newsletter a été envoyée aux inscrit·es le 11 octobre 2022.

Vous vivez à la campagne, et vous ne trouvez pas de médecin traitant ? Impossible d’avoir un rendez-vous chez le dermato sans changer de département ? Vous habitez sûrement l’un des nombreux déserts médicaux du territoire, un fléau dont le gouvernement affirme faire une priorité.

Dans ce numéro, vous allez comprendre pourquoi on ne trouve plus de médecins à la campagne ; quelle est la situation en Nouvelle-Aquitaine ; et quelles sont les solutions envisagées pour lutter contre les déserts médicaux.

Le coup de loupe

C’est quoi un désert médical ?

On parle de désert médical lorsque deux facteurs sont réunis : d’abord, un éloignement géographique entre les patients et leur médecin ; ensuite, un faible nombre de médecins par habitant. Plus un médecin a de patients, moins il a de temps à accorder à chacun d’eux.

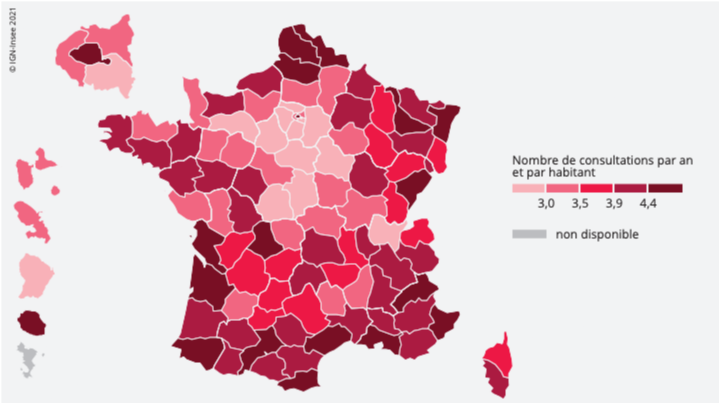

Pour mesurer l’offre médicale sur le territoire français, la Drees, l’administration publique chargée des statistiques, s’appuie sur un indicateur : L’APL, pour « accessibilité potentielle localisée » (rien à voir avec les allocations logement). C’est, en gros, le nombre moyen de consultations accessibles par an et par habitant de chaque commune.

Et en Nouvelle-Aquitaine, on se situe où ? Un peu au-dessus de la moyenne française, comme l’illustre la carte ci-dessous. Par exemple, en 2018 en Gironde, les habitants avaient accès à en moyenne à 4,4 consultations par an chez un médecin généraliste, contre 3,9 dans le reste de la France.

Mais tous les départements ne sont pas logés à la même enseigne. Le Lot-et-Garonne est le grand perdant en termes d’accès aux soins : d’après cette superbe datavisualisation, réalisée par le média Pour L’Eco, 21 % des habitants du département vivent dans une commune où l’accès à un médecin est difficile. Suivi de près par la Creuse, où le chiffre atteint 20 %.

Pourquoi n’y a-t-il plus de médecins dans les campagnes ?

D’abord, à cause du numerus clausus. Appliquée en France depuis 1971, cette loi avait pour but de limiter le nombre d’étudiants à accéder en 2e et 3e année de médecine, dentaire, pharmacie, kinésithérapie et sage-femme. À la base, l’objectif n’était pas tant de réduire le nombre de futurs médecins, mais d’assurer que chaque étudiant ait un stage dans un hôpital en 2e année. Mais au fil des années, et notamment dans les années 1980, le numerus clausus a été drastiquement réduit, limitant ainsi le nombre de praticiens.

La suppression de ce principe, effective depuis cette année, laisse espérer une meilleure répartition des médecins sur le territoire : désormais, le nombre de médecins à former est définiau niveau régional, en fonction notamment des capacités d’accueil des universités et des besoins des territoires. Le problème, c’est que cette mesure n’aura d’effets qu’à partir de 2030, le temps que les étudiants actuels entrent sur le marché du travail.

À cela, s’ajoute un autre problème : les règles d’implantation ne sont pas les mêmes d’une spécialité à l’autre. Les kinés, par exemple, ne peuvent s’installer en zone déclarée « sur-dotée » qu’en succédant à un confrère ou une consœur. S’agissant des pharmaciens, c’est l’ARS qui décide de leur implantation. Et pour les médecins de l’hôpital public, les postes sont régulés par l’État, et ouverts par décret.

Mais il n’existe pas de restriction pour lesmédecins libéraux : ils peuvent donc s’installer où ils le souhaitent. Et comme le montre les infographies réalisées par Mediapart, beaucoup de médecins libéraux décident de s’installer dans des zones où la qualité de vie est meilleure : en bord de mer, ou à la montagne.

Quelles sont les solutions pour mieux répartir les médecins ?

Plusieurs sont envisagées. D’abord, la coercition, qui vise à « forcer » les praticiens à s’installer dans certaines zones, mais qui est loin de faire l’unanimité chez les médecins. Le gouvernement propose ainsi l’ajout d’une quatrième année d’étude de médecine générale, à effectuer « en priorité » dans des déserts médicaux. Cette proposition devrait être examinée par le Parlement dès le 20 octobre.

D’autres pistes privilégient plutôt la régulation : une proposition de loi, venant de l’Assemblée et déposée cet été, propose d’instaurer une « licence » accordée par l’ARS aux médecins libéraux, en fonction de l’offre et de la demande sur le territoire concerné, sur le modèle des pharmaciens.

En attendant, des solutions concrètes existent déjà dans notre région : des CPTS, ou communautés professionnelles territoriales de santé, existent depuis 2016. Il s’agit d’associations regroupant des praticiens d’un même territoire qui souhaitent s’organiser – à leur initiative – afin d’améliorer la prise en charge des patients. Un exemple concret en Haute-Vienne : la mise en place d’un médecin d’astreinte dans une zone rurale, pour les patients qui n’ont pas de médecin traitant.

Pour aller plus loin

📌 Ça existe chez nous ? En Nouvelle-Aquitaine, l’association Agora Lib’ a été créée afin de fournir un outil destiné à homogénéiser les fonctionnements des CPTS.

🤕 Ailleurs, c’est mieux ? En Mayenne, à Evron, des centaines de personnes font la queue pour un médecin traitant. Mediapart est allé à la rencontre de ses habitants.

Le sachiez-tu ?

C’est la part de Français qui vivent dans un désert médical, soit plus de 20 millions de personnes, selon un rapport du Sénat, rendu public en mars 2022.

C’est arrivé près de chez nous

Combien de temps pour se faire soigner ?

Combien de temps faut-il pour trouver un dentiste quand on vit en Corrèze ? Et qui appelle-t-on quand on se blesse en pleine nuit à Bordeaux ?

La rédaction de Far Ouest a mené son enquête pour connaître le temps de trajet et le délai de prise de rendez-vous chez un médecin généraliste*, un dermatologue, un dentiste, ainsi que pour une urgence dans une zone rurale (800 habitants) et dans une zone urbaine (250 000 habitants).

À Bordeaux, en Gironde :

- 🩺 Médecine généraliste : Je tousse, j’ai mal à la gorge et me décide enfin à prendre rendez-vous. Mon médecin traitant peut me recevoir sous 3 à 5 jours. Si je n’ai pas de médecin traitant, cela se complique : environ 2 médecins sur 3 n’acceptent plus de nouveaux patients. S’il s’agit d’une urgence, mon médecin accepte de me prendre entre deux rendez-vous, le jour même ou le lendemain.

- 🦷 Dentiste : J’ai mal aux dents, et soupçonne l’apparition d’une carie sur une molaire. Je devrai patienter une à deux semaines pour obtenir un rendez-vous chez le dentiste.

- 😨 Dermato : Je découvre un vilain grain de beauté dans mon dos. Serait-ce un cancer ? Je ne le saurais pas avant au moins 7 mois, et seulement si je suis déjà suivi·e par un dermato : à Bordeaux, presque plus aucun dermatologue ne prend de nouveaux patients. Il me reste une solution : passer d’abord par mon médecin traitant pour avoir une ordonnance, puis prendre rendez-vous au service dermatologie à l’hôpital Saint-André.

- 🚑 Urgence : Il est 23h, je finis ma séance d’escalade comme tous les mardis. Une mauvaise chute sur la cheville, et crac : c’est l’entorse. Je dois d’abord appeler le Samu en composant le 15, et attendre environ 15 minutes qu’une équipe arrive. Ensuite, je devrai attendre parfois plusieurs heures aux urgences, en fonction de la gravité de ma situation et de celle des autres patients.

À Lagarde-Enval, en Corrèze :

- 🩺 Médecine généraliste : Il n’y a qu’un seul médecin près de chez moi, qui accepte de me prendre dans les deux ou trois jours, selon la gravité des symptômes. Si je souhaite passer par Doctolib, je dois attendre 3 à 5 jours environ, et faire en moyenne 30 à 40 minutes de trajet en voiture.

- 🦷 Dentiste : Le dentiste le plus proche se situe à Tulle, à 20 minutes de route, et il me faudra attendre environ 4 mois pour un rendez-vous si je ne suis pas encore suivi·e par ce praticien. S’il s’agit d’une urgence, un créneau peut être trouvé dans les jours qui viennent.

- 😨 Dermato : Même histoire, pas de dermato avant Tulle. Là, le délai de rendez-vous est d’environ 3 mois. S’il s’agit d’une urgence, je dois rapidement consulter mon médecin traitant (si j’ai réussi à en trouver un), comme le stipule la loi Douste-Blazy de 2004. Avec une ordonnance pour une urgence, un dermato peut me prendre sous 48h.

- 🚑 Urgence : Je fais une crise d’asthme. Chaque minute compte, et je dois rejoindre l’hôpital le plus vite possible. Il me faut au moins 20 minutes pour rejoindre les urgences les plus proches, à Tulle, et au moins le même délai pour que le Samu arrive. Mais ce n’est rien comparé à d’autres zones du Sud Ouest, comme à Mimizan, sur la côte landaise, où le Samu met environ 1 heure pour intervenir.

– Cette newsletter a été conçue par Amandine Sanial, Clémence Postis et Margaux Pantobe.