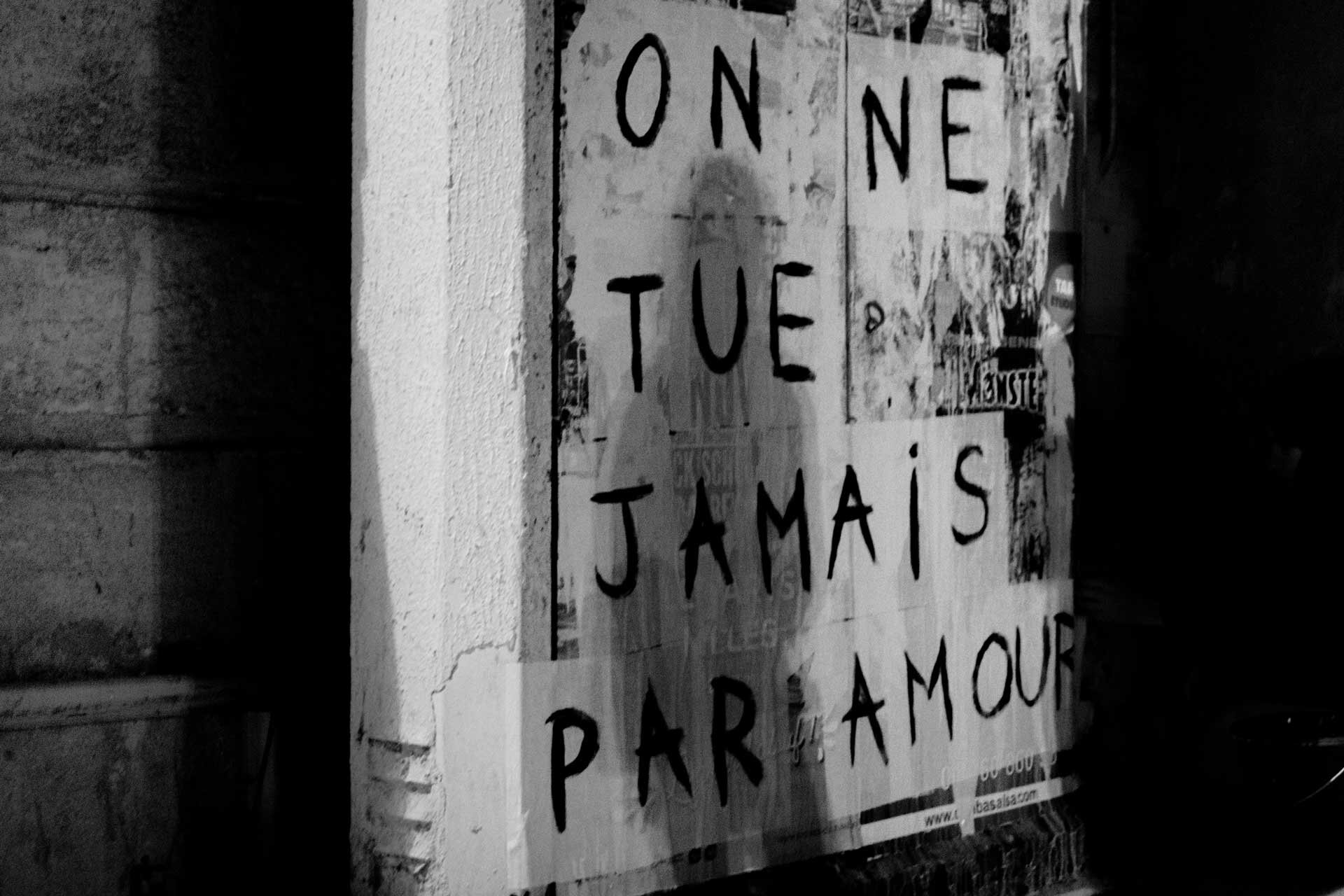

Depuis quelques-jours, des centaines d’affichettes honorant la mémoire des 102 femmes mortes en France en 2019 sous les coups d’un compagnon, d’un mari, ou d’un ex-mari, ont fleuri sur les murs de Bordeaux. Les slogans sont cinglants, sans détours. Une action spectaculaire menée par une trentaine de jeunes femmes, toutes décidées à « dénoncer l’inacceptable ». Reportage.

« Elle le quitte, il la tue. » Des passantes marquent un temps d’arrêt devant ce message, visible en lettres capitales au cœur d’une rue passante de la capitale girondine. Anna, 40 ans, est formelle : « Cela me parle, bien sûr. Nous connaissons toutes au moins une femme, dans nos différents cercles d’amis, qui est victime de violences conjugales. Et ce, même quand nous ne croyons pas en connaître », assène-t-elle, l’air grave.

Dans les rues adjacentes, d’autres affichettes mettent un prénom et un âge sur les 102 féminicides comptabilisés depuis le début de l’année 2019 en France. « Je ne sais pas qui a collé cela. Je vois ces messages de manière très positive. C’est important, il faut en parler », commente Alexis, un jeune homme de 27 ans. La preuve. Lui, comme d’autres, marque un temps d’arrêt quand on évoque cette terrible statistique : en France, en 2019, une femme meurt des mains de son conjoint ou de son ex-compagnon toutes les quarante-huit heures.

MISE EN RÉSEAU

Quelques heures plus tôt, elles sont plusieurs dizaines à s’activer dans une bâtisse bordelaise du quartier Nansouty. Il y a quelques jours encore, ces jeunes femmes, pour la majorité, ne se connaissaient pas. La plupart ne faisaient pas non plus partie d’organisations féministes. Charlotte Monasterio, 28 ans, est, avec une poignée d’autres, à l’origine de cette action : « Cette méthode du collage a tout d’abord été menée à Marseille il y a plusieurs mois, sous l’impulsion de Marguerite Stern, une militante féministe, ancienne des FEMEN. Elle a renouvelé cette opération à Paris où elle vit à présent, en axant les messages sur les féminicides, et en se mettant en contact via les réseaux sociaux avec d’autres jeunes femmes. Nous nous sommes emparées de cette dynamique, et nous sommes organisées en créant un groupe sur Instagram. »

Rapidement, le réseau social sature, et un groupe sur une messagerie téléphonique voit le jour. Elles sont désormais une soixantaine dessus à échanger quotidiennement. Lila, 23 ans, étudiante en langues, analyse : « C’est positif que des jeunes femmes puissent commencer leurs premières expériences militantes par des actions concrètes, dans la rue, sans passer par la maîtrise de prérequis indispensables pour intégrer certaines organisations. » Béka Kowalski, 30 ans, abonde : « C’est un féminisme plus populaire, plus accessible. Pas besoin d’avoir lu des ouvrages comme ceux de Simone de Beauvoir pour intégrer cette dynamique, comme cela est souvent le cas dans certaines plateformes militantes, très intellectuelles. »

Ensemble, ces jeunes femmes peignent patiemment le nom des 102 femmes tuées en 2019 sous les coups d’un compagnon, d’un mari, ou d’un ex-mari. Il est 23 heures. La sonnette de cette bâtisse bordelaise ne cesse de retentir. Au sol, dans toutes les pièces, des centaines de lettres, peintes, classées, empilées. Des groupes de jeunes femmes arrivent, les uns après les autres. Beaucoup d’entre elles étaient déjà présentes dans l’après-midi afin de préparer leur action. « La moyenne d’âge est très jeune, fait remarquer Charlotte. Certaines ne sont pas même pas majeures. »

UN SENTIMENT D’URGENCE

Toutes sont unanimes. C’est le sentiment d’urgence qui les pousse à sortir en petit groupe, en pleine nuit, afin de faire du collage sauvage dans les rues de Bordeaux. Marine Dumand, une jeune bordelaise de 19 ans, explique : « Toutes les quarante-huit heures, une femme meurt à cause des violences, alors oui, c’est une situation d’urgence. Personnellement, j’ai décidé de me mobiliser, car ma mère et ma grand-mère ont été victimes de cette violence, et parce que je l’ai vécue aussi, partiellement. Je refuse que d’autres femmes vivent cela », assène-t-elle.

Il fait nuit noire sur la capitale girondine. Une dizaine de groupes quadrille la ville, pots de colle en main, affiches dans la besace. « Si la police nous contrôle, on leur expliquera que quand nous les appelons à l’aide, ils ne viennent pas. Alors on placarde des messages qu’ils seront obligés de voir », commente Paulette.

La sortie des bars emmène son lot de comportements inappropriés, de regards insistants, désobligeants. De questions, aussi. « Féminicide, c’est quoi ? » commente une jeune femme. Paulette et ses camarades répondent d’un air grave. D’autant que le meurtre d’une femme, en raison de son genre, n’est pas reconnu en tant que tel dans le Code pénal français. « Le mot féminicide doit être connu de tous, parce qu’il permet de séparer ces morts des autres, et de les comptabiliser en tant que tel. On parle encore souvent de crimes passionnels. Ce n’est pas un crime passionnel, c’est un meurtre ! Et quand on voit comment ces femmes sont tuées, avec quelle violence, on prend bien la mesure que ce sont des crimes de sang », insiste Lila.

En addition, les conditions de ces meurtres apparaissent sur les murs : « Cherline, ligotée dans une maison en flamme », « X, 92 ans, battue à mort par son mari », « Gaëlle, enceinte, poignardée par son ex », « Maguy, brûlée par son conjoint ». Effroi. « Le fait d’en parler tout le temps est primordial, afin que les gens se rendent compte que c’est incessant, et que cela ne peut plus durer », rapporte une des jeunes femmes.

« AUX FEMMES ASSASSINÉES, LA PATRIE INDIFFÉRENTE »

La passivité des forces de l’ordre face aux appels aux secours formulées par ces femmes est sur toutes les bouches. « La police ne réagit qu’à partir du moment où les nanas sont mortes. Ce n’est pas le bilan de lectures, ou d’idées préconçues, c’est un bilan que je tire parce que nous avons vécu ces situations. Pour faire venir la police jusqu’à chez toi, il faut insister, appeler plusieurs fois. Ils posent des questions pendant dix minutes au téléphone, alors que nous, on veut juste qu’ils viennent. Et souvent, quand ils se déplacent, ils ne font que constater », rapporte Charlotte.

Alors que le Grenelle des violences conjugales s’est ouvert il y a quelques jours, les associations se montrent extrêmement critiques face aux premières propositions du gouvernement, qui annonce, entre autres, un audit sur l’accueil de ces femmes en commissariat pour 2020, en vue de mesures en 2021. Une déception à la hauteur de l’engagement des collectifs #NousToutes, Osez le féminisme, ou encore Les eFRONTé.e.s.

Charlotte, en contact régulier avec le #NousToutes, s’agace : « On nous dit que ce problème n’est pas d’ordre financier, que c’est n’est pas avec de l’argent qu’il sera solutionné. Mais alors, quelles sont les solutions ? Quand il s’agit d’investir des sommes énormes pour la sécurité routière, ils savent le faire. Ils se moquent de nous, non ? » questionne la jeune femme.

« Il faut des lieux dédiés pour l’accueil, reprend Lila. On ne peut pas intervenir de la même façon sur des cas différents : les foyers d’hébergement pour migrants, pour sans domiciles fixes, et pour femmes battues doivent être gérés différemment. Et c’est bien là le problème. Ils refusent de créer de nouvelles structures. Intervenir auprès d’une femme battue est un acte extrêmement délicat, il faut des personnes formées, et donc des moyens. »

CONTINUER

Loin des tractations qui se jouent à l’occasion de ce Grenelle, ces jeunes femmes promettent de continuer leur combat, inlassablement. Et ces actions d’affichage sauvage se répandent comme une trainée de poudre, à la grande surprise de Marguerite Stern, qui en porte la maternité. Ainsi, depuis quelques jours, une vingtaine de groupes ont fait leur apparition sur les réseaux sociaux, partout en France, et même en Belgique et en Suisse. Une action de terrain qui semble ainsi se convertir en mouvement : « Il y a quelque chose qui émerge, une ambiance de travail, une organisation. On prend conscience de notre force. On n’a pas vocation à réagir à ce que disent les politiques, nous n’avons pas d’agenda. Notre message c’est : on veut arrêter de les compter. On ne veut plus voir ça. Vous vous débrouillez comme vous voulez. Cela finit par devenir trop douloureux » confie-t-elle à Revue Far Ouest.

Ces messages, exposés au cœur des espaces urbains, ne peuvent être ignorés. Et avec eux, c’est un questionnement global qui émerge, notamment face au harcèlement de rue dont ces jeunes colleuses sont victimes dans leur vie quotidienne, et qu’elles tiennent à dénoncer : « Siffler une femme dans la rue… Beaucoup d’hommes prennent encore cela comme un compliment de leur part. Il faudrait leur dire merci, comme si c’était une obligation que nous avions envers eux » rapporte Béka Kowalski. Paulette acquiesce : « C’est hyper difficile de leur faire comprendre que ce genre de comportement est inacceptable. Ils partent du principe qu’eux seraient flattés si des femmes les sifflaient sans la rue. Ils ne se rendent pas compte, ils croient tous être les seuls à faire cela. Le problème est bien là, quand ça t’arrive trente fois dans la journée, ça devient du harcèlement, c’est épuisant. »

Ces jeunes femmes questionnent également leurs propres réactions : « C’est très difficile de s’affranchir de toutes ces choses qui sont rentrées en nous sans qu’on s’en rende compte, en fait. Même quand on est militante, nous avons parfois des réactions de passivité que nous ne devrions pas avoir » poursuit Lila.

Alors, ces affichettes sont autant de cicatrices que Charlotte, Béka, Paulette et les autres, placardent sur les murs aux yeux de tous. Les jeunes femmes l’avouent : elles finissent par s’attacher à ces femmes, mortes pour être femmes. « Toute petite, j’ai cru que mon genre faisait de moi une personne faible, mais c’est tout l’inverse. Nous sommes bien plus fortes que cela, et nous allons continuer de le montrer », conclut Marine.