Certains refusent de voir autre chose que du vandalisme. Pire, même, le sabotage d’un patrimoine. D’autres, en revanche, associent les dizaines de graffitis qui apparaissent au gré des manifestations des gilets jaunes à une démarche totalement politique rappelant d’autres luttes : celle contre la Loi travail en 2016, mais aussi et surtout celle de mai 1968. Une fois n’est pas coutume, Revue Far Ouest vous embarque dans une ballade photographique au cœur de ce Bordeaux qui n’en finit plus d’être peinturluré. En quête de sens.

Photo de couverture : Un manifestant passe devant un graffiti « Juppé, on arrive » lors de l’acte 9, le 13 janvier 2019 — Photo : Jean-Michel Becognee

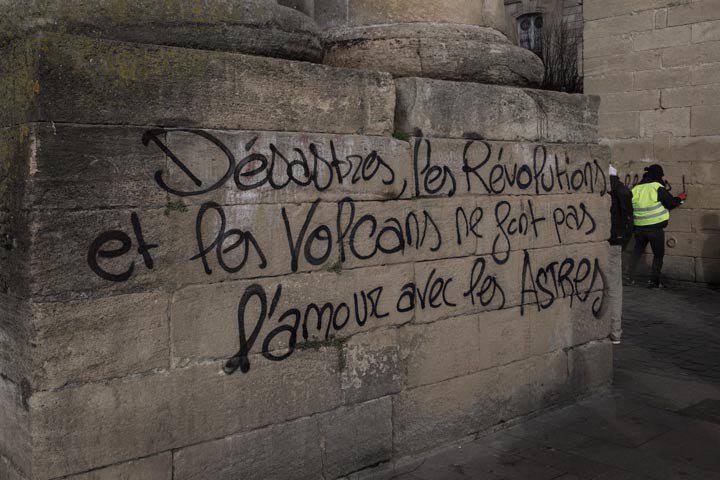

« Écrivez partout ». Ce graffiti en forme d’injonction, apparu sur les murs du centre universitaire Censier à la chaleur des événements de mai 1968, semble avoir trouvé écho : plus de 50 ans après son apparition, des slogans vengeurs fleurissent toujours sur les murs des grandes villes françaises, après les passages de manifestations. Et, en pleine mobilisation des « gilets jaunes », Bordeaux n’échappe pas à la règle, tant s’en faut.

« Coucou, c’est encore nous »

Mardi 5 février 2019, midi. Le cortège girondin, composé des syndicats et des gilets jaunes, se coupe en deux. Ces derniers bifurquent rue Sainte-Catherine, refusant d’emprunter le chemin balisé par les forces de l’ordre. Une demi-heure plus tard, il semble qu’il y ait l’équivalent en nombre de caractères du journal 20 minutes sur les murs de l’artère commerçante. Placées en tête de la joyeuse procession, des dizaines de personnes jouent de la bombe et c’est le magasin Apple qui sera leur première victime : « C’est encore nous. »

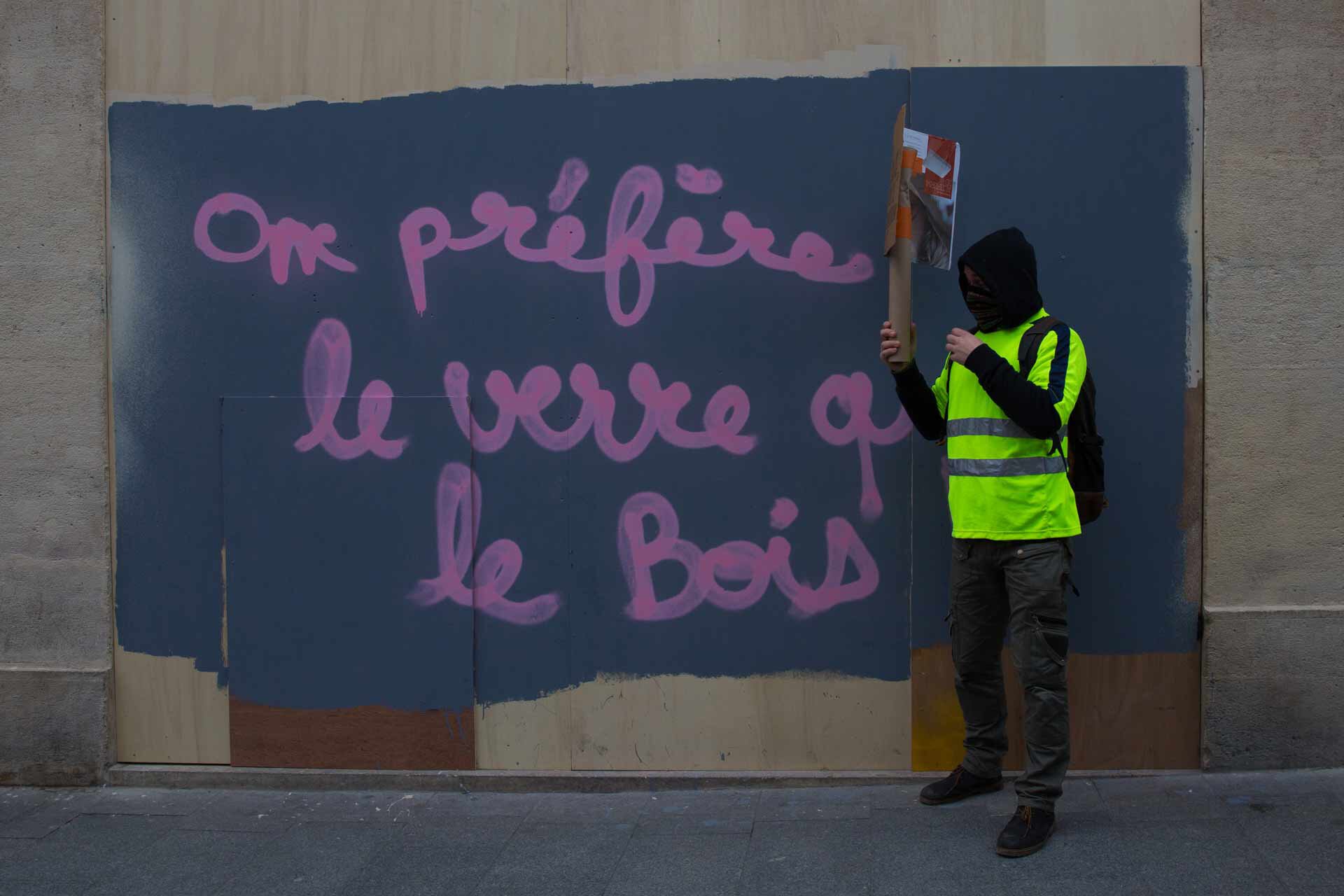

Le claquement des billes est incessant. Le reste du cortège, lui, glousse à la lecture des slogans. « C’est un truc de fou. Mais où vont-ils chercher toutes ces idées ? » s’exclame un homme d’une cinquantaine d’années. Il n’est pas « gilet jaune », mais, comme beaucoup, il a déserté le cortège syndical, « pour un peu de nouveauté ». Une jeune femme, à ses côtés, lui répond ironiquement : « C’est scandaleux, il y en a trop, on n’arrive même pas à tout lire ! »

De l’autre côté des vitrines prises d’assaut, les commerçants, eux, sont consternés par ce spectacle. La responsable du magasin Séphora, qui a vu son rideau recouvert d’une inscription « Ste-Cath’ n’existe plus » implore les photographes de ne pas immortaliser la scène. Dans un geste de colère, elle se place devant l’inscription, bras croisés et regard noir.

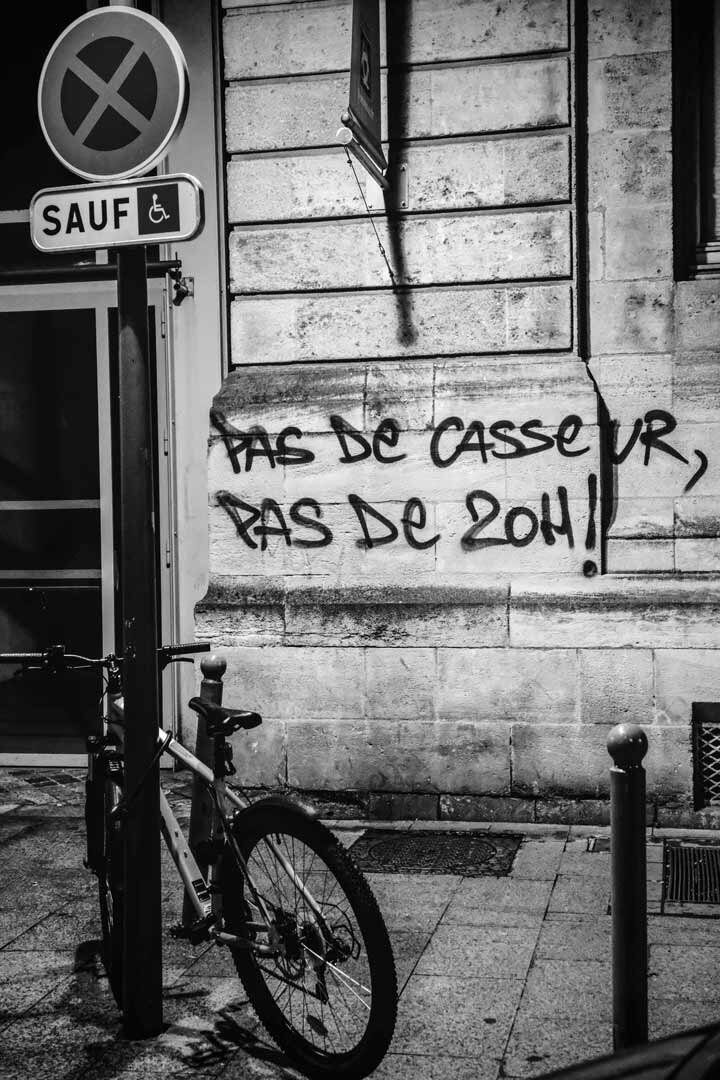

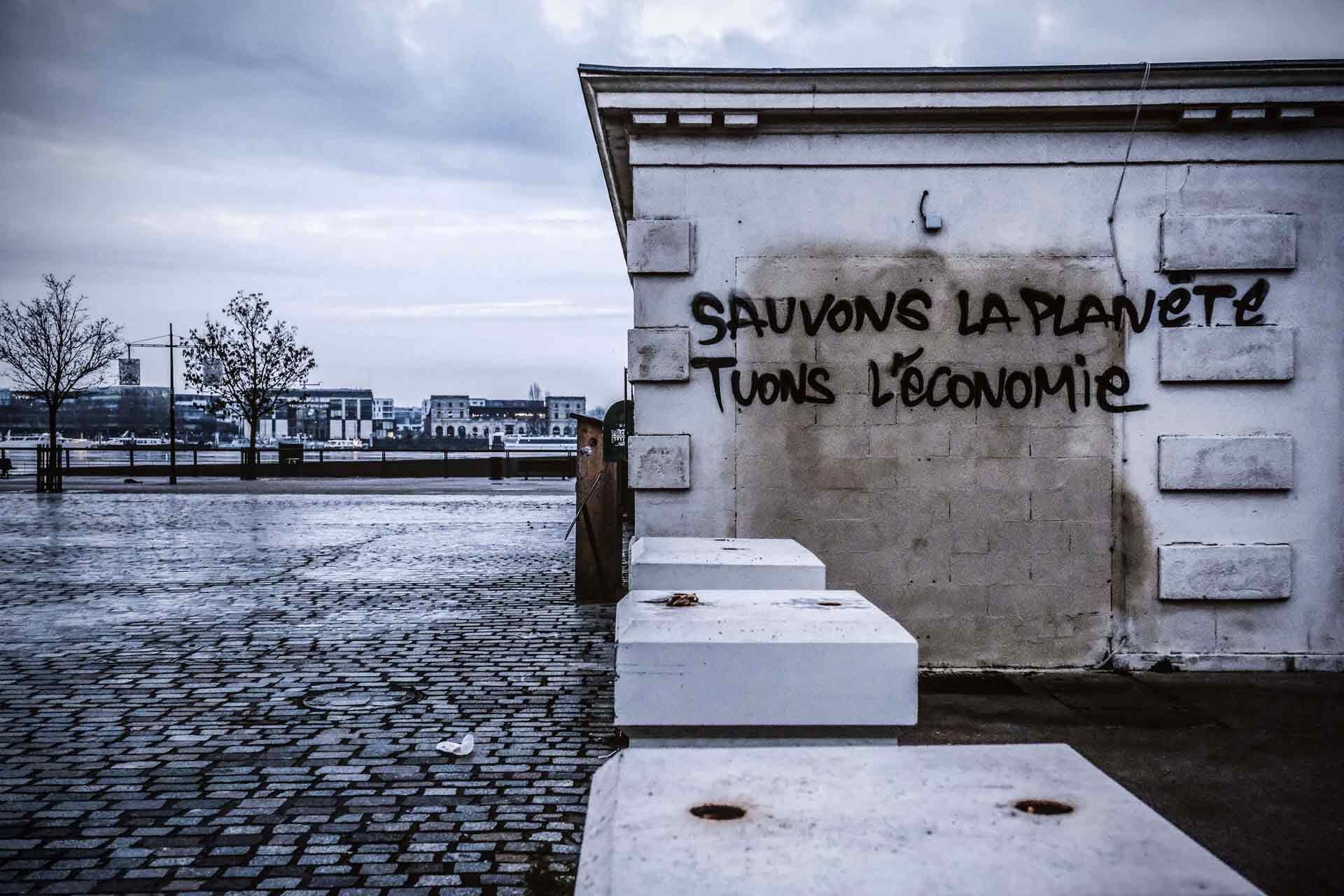

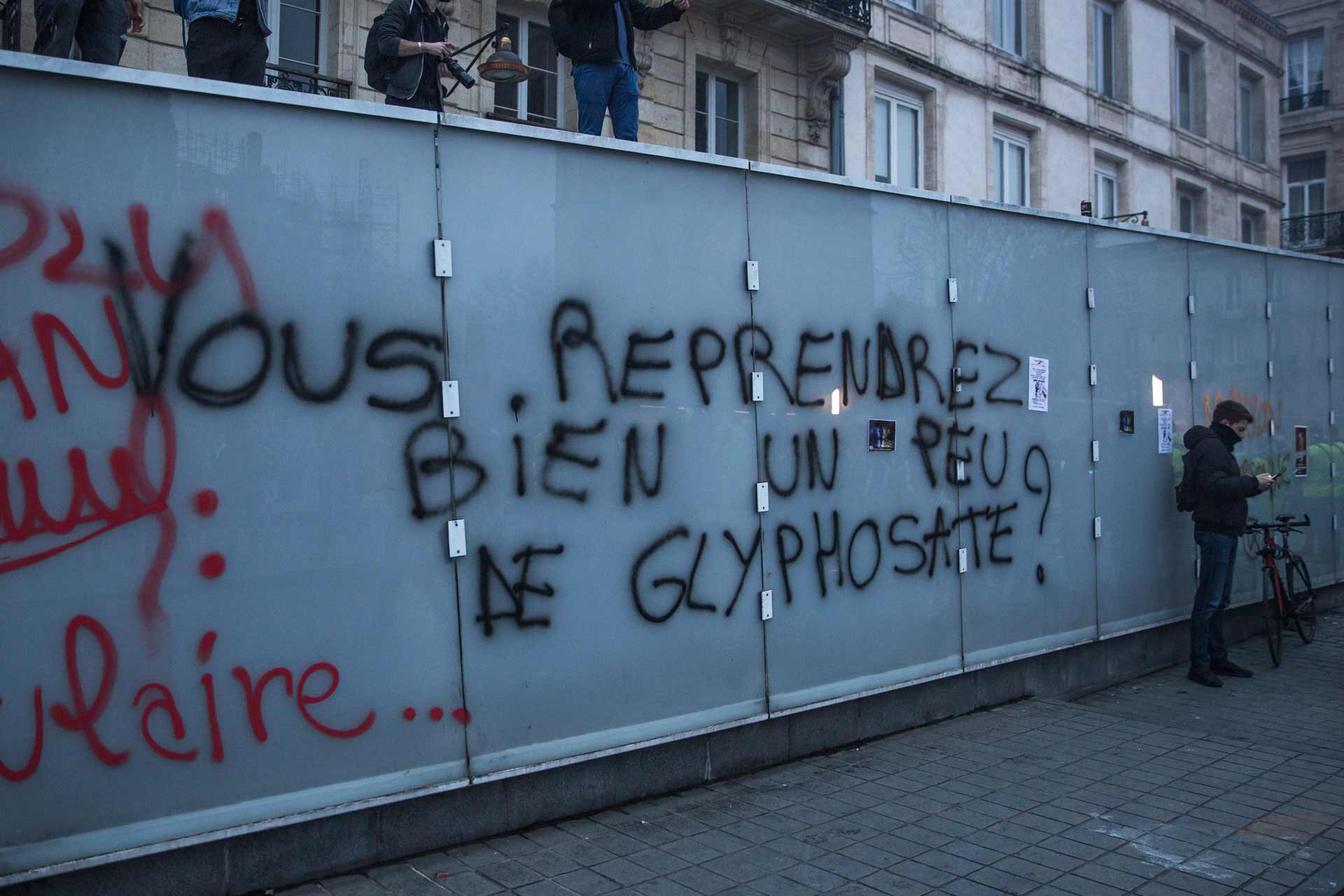

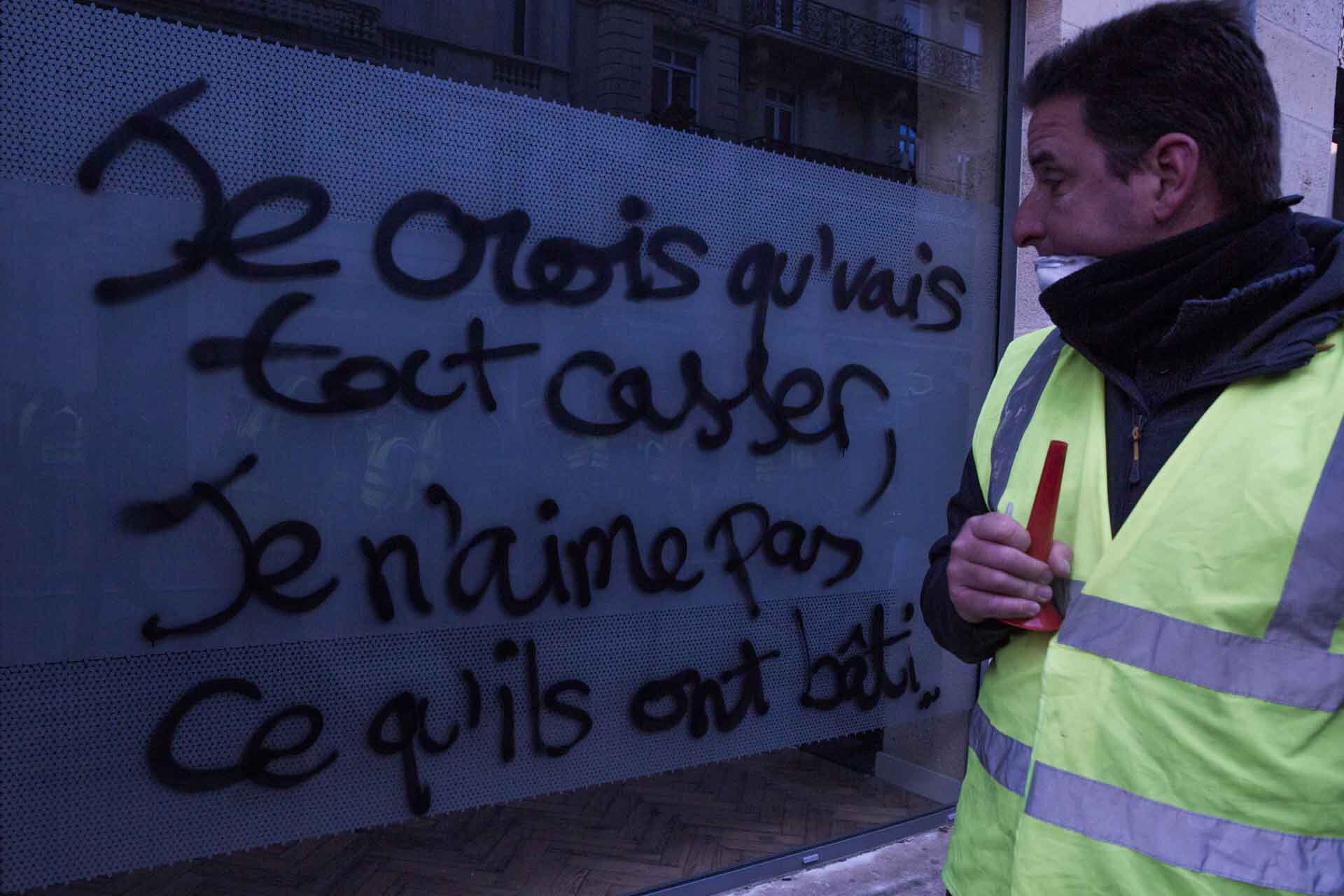

Il faut dire que ces scènes se répètent inlassablement chaque samedi, avec une intensité variable : combien sont-ils, garçons ou filles, à distiller leurs humeurs en couleur sur les supports les plus visibles ? Difficile à dire. Tantôt à vocation humoristique, « Puisqu’on est jaunes et cons », « On veut du meilleur tofu » — sur la vitrine d’une épicerie bio-, ces slogans sont parfois aussi des témoignages à cœur ouvert : « Parce qu’on est nés dans le béton », « on casse ce qu’on aura jamais ».

Ce phénomène, qui bénéficie d’une visibilité décuplée grâce aux réseaux sociaux, fascine. Il n’y a qu’à regarder le nombre de slogans répertoriés sur le site La rue ou rien pour prendre mesure de sa contagion. Pour autant, il n’a rien de nouveau. Et s’il tirait directement son inspiration dans un courant apparu il y a plus de 60 ans ?

Inspiration situationniste ?

Retour au XXe siècle. En 1957, une organisation crée une jonction entre les luttes sociales et l’avant-garde artistique. Ils se font appeler l’Internationale Situationniste. Emmenée par Guy Debord, mais aussi par Raoul Vaneigem, ou Mustapha Khayati, les « situs » brisent les cloisons entre l’art et l’existence. Ils vont rapidement devenir une source d’inspiration, à l’aune des événements de mai 1968, comme l’explique à Revue Far Ouest Anna Trespeuch-Berthelot, historienne et autrice de l’ouvrage « L’Internationale situationniste, de l’histoire au mythe » : « Les situationnistes ont impulsé un mouvement de graffitis dans la première quinzaine de Mai 68, une vague que Walter Lewino a capturée et diffusée dans un ouvrage publié dès juin 68 ».

d’Emmanuel Macron est reprise — avec une flèche indiquant le chemin de la Mairie

à Bordeaux lors de l’acte 10 — Photo : Jean-Michel Becognee

Les situationnistes ne s’en tiennent pas aux graffitis : leurs slogans se répandent comme une traînée de poudre, à grand coup de détournements, de tracts, d’affiches… C’est un mouvement qui fait de l’ironie et du calembour une arme politique : « La société achète ton bonheur. Vole-le ! ».

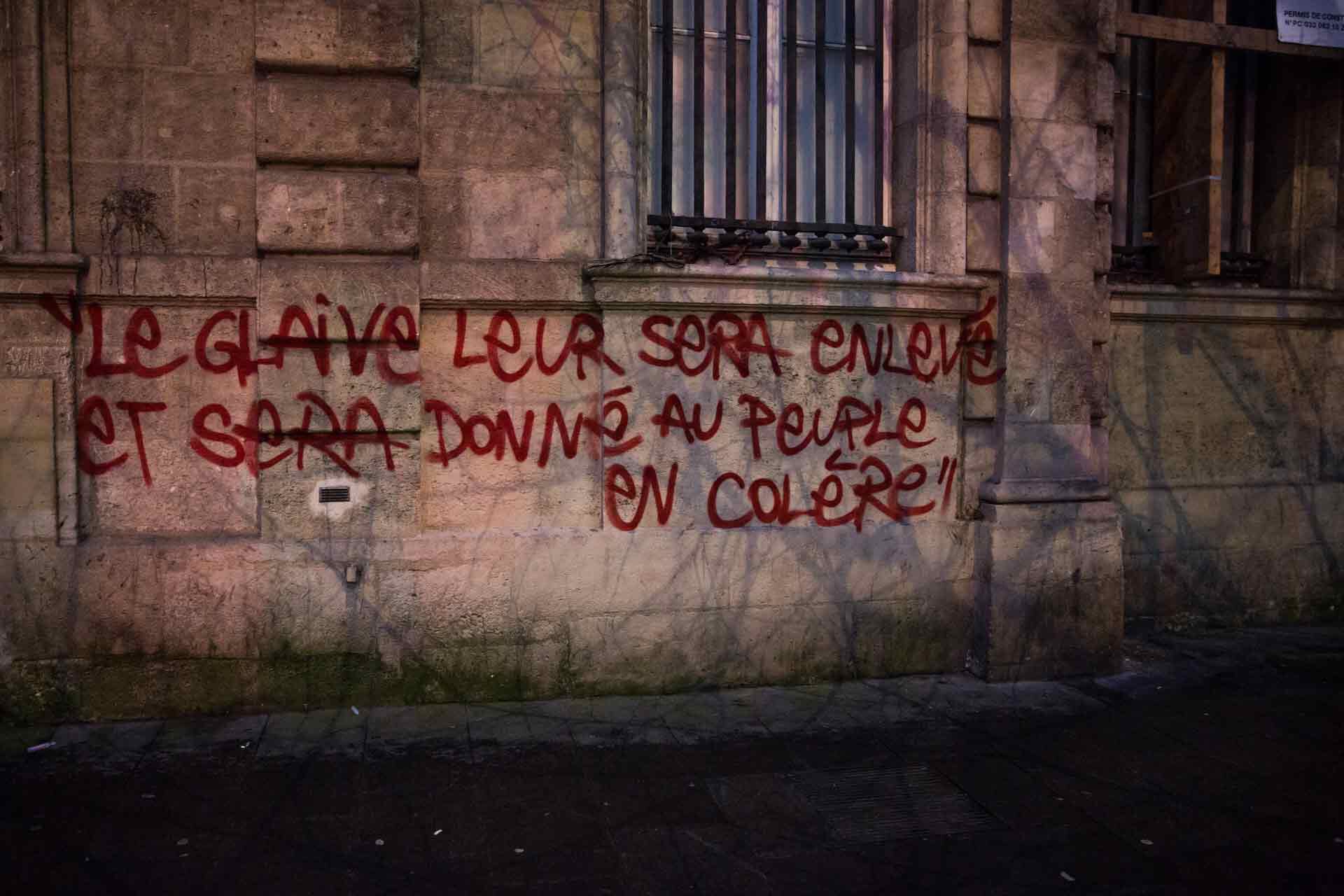

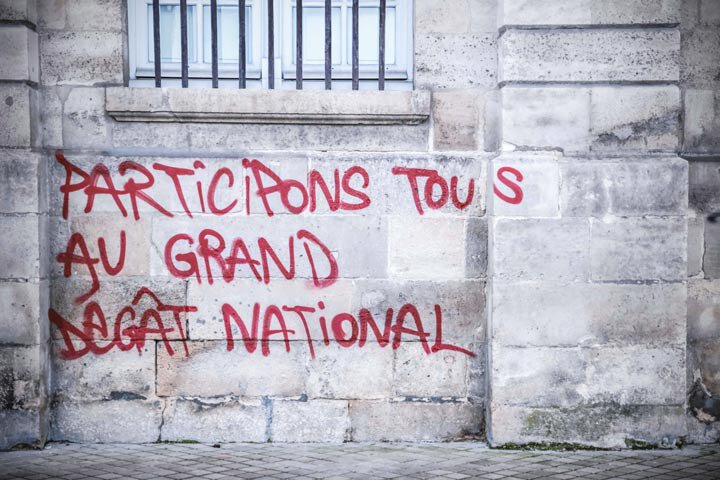

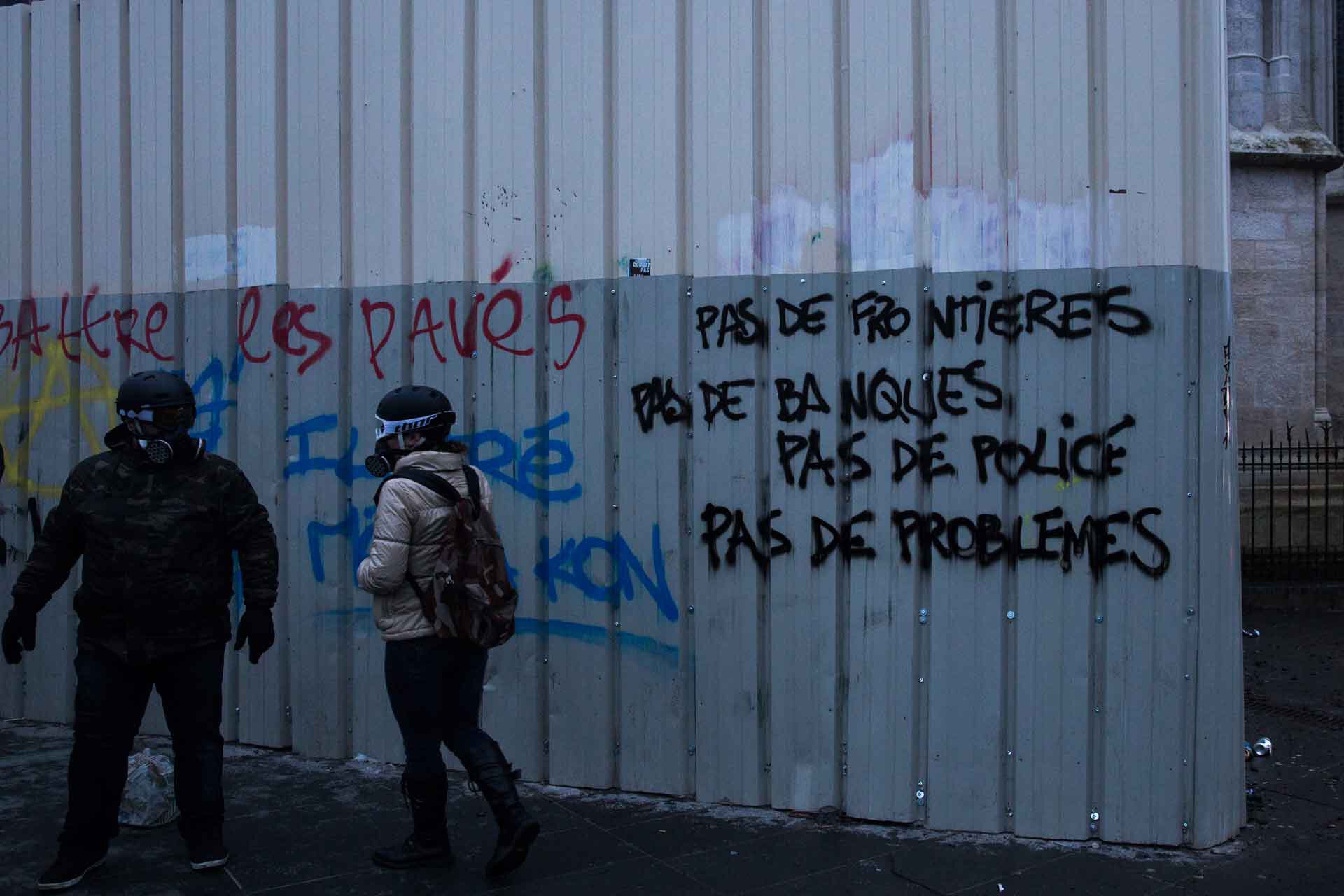

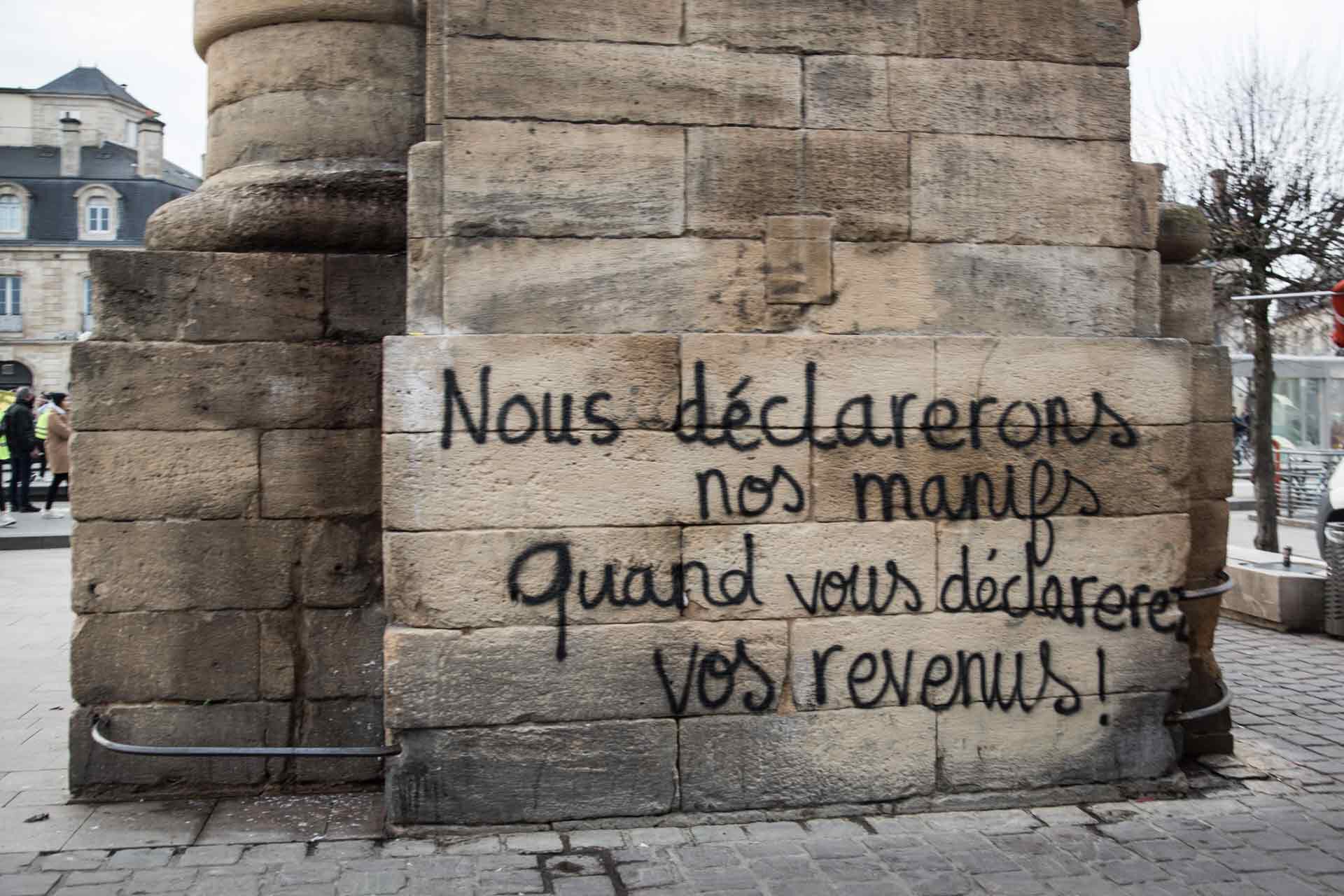

Si l’Internationale Situationniste se dissout en 1972, son ombre va continuer de planer sur l’Europe. Lors des contestations face à la Loi travail en 2016, un retour spectaculaire de slogans envahit les murs de France : « Ces phrases et slogans sont comme des clés — ou des pieds de biche — forçant l’inconscient collectif à voir quelle vie la société promet à ses enfants. Les premières cibles de ceux qui ont écrit ces slogans sont évidentes. Le travail, les banques, les politiques, le patriarcat, les forces de l’ordre, donc l’État, le capital, et tout ce qui œuvre à maintenir à bout de bras une société dans laquelle ils ne veulent plus croire » témoignent alors un collectif d’auteurs et d’autrices anonymes, dans l’ouvrage « Murs populaires ».

« La vie s’enfuit, la vie s’enfuit, sauf le samedi »

Alors, qu’en est-il des graffitis apparus à la faveur des manifestations des gilets jaunes ? « Tout ce qui relève du spontanéisme créatif n’est pas situationniste, stricto sensu ! » rapporte Anna Trespeuch-Berthelot. « Néanmoins, déjà en 1969, les situationnistes se prévalaient d’un précédent : ils reproduisaient dans le dernier numéro de Internationale situationniste, la photo de l’inscription “ne travaillez jamais”, remontant à… 1953. Les situationnistes se posent donc en pères des graffitis muraux politiques ».

Un certain nombre de graffitis bordelais attirent son attention, comme « Schiappanouna, mort au spectacle » : quelques jours après le passage de la Secrétaire d’État dans l’émission Touche pas à mon poste, une inscription en forme de référence à la société du spectacle, dénoncée par Guy Debord en 1967.

L’acceptation de ces graffitis par une grande majorité des manifestants est désormais indiscutable : lors de l’acte 13, c’est sous les hourras d’une foule compacte qu’une jeune fille laissera un message sur l’arche de la victoire : « La révolution est jaune et jolie ».

« C’est pour tous ceux qui désertent Bordeaux le samedi et qui ne veulent pas voir notre colère. On leur laisse des messages pour demain », conclut une manifestante.

accordée aux manifestations qui ne débordent pas — Photo : Astrid Lagougine

systématiquement à l’approche des cortèges de gilets jaunes — Photo : Laurent Perpigna Iban

« Prolétaires de tous les pays, unissez-vous » — Photo : Jean-Michel Becognee.

poète, écrivain, et résistant – Photo : Astrid Lagougine

dans son ouvrage « La guerre des pauvres », sorti en octobre 2018 — Photo : Laurent Perpigna Iban

– Photo : Laurent Perpigna Iban

Vous pouvez suivre le travail de ces trois photographes ici :